Im Kopf von Putin.

Die geistigen Quellen der russischen Offensive

Wladimir PUTIN will eine mächtige Wirtschaftsunion auf die Beine stellen als Konkurrenz zu den

ökonomischen Großmächten der Welt. Das soll ein imperiales System sein, das auf der

Marktwirtschaft gegründet, effizient und zeitgemäß arbeiten soll. Putin will am Kapitalismus

teilhaben. Das bedeutet auch, dass er am globalen Finanzkapitalismus festhalten wird.

Er setzt auf die Ausweitung des Rubels.

Wladimir PUTIN will eine mächtige Wirtschaftsunion auf die Beine stellen als Konkurrenz zu den

ökonomischen Großmächten der Welt. Das soll ein imperiales System sein, das auf der

Marktwirtschaft gegründet, effizient und zeitgemäß arbeiten soll. Putin will am Kapitalismus

teilhaben. Das bedeutet auch, dass er am globalen Finanzkapitalismus festhalten wird.

Er setzt auf die Ausweitung des Rubels.

Grundlage ist die eurasische Ideologie, um alle einbezogenen Völker in friedlicher Koexistenz

zu halten. Grundlagen werden nicht die Orthodoxie oder das russische Volk oder ein wie auch

immer gearteter Neokommunismus sein.

Putins Leitphilosophen sind die, welche stramm imperialistisch denken und ausgewiesene Antiwestler sind.

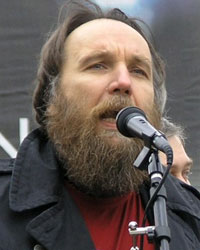

Oft zitiert Putin Alexander DUGIN.

Dugin ist ein radikaler Antiwestler. Der Westen ist für ihn "das absolut Böse".

Für diesen Philosophen ist der eurasische Gedanke ein grundlegender in allen russischen

Geschichtsepochen, also auch heutzutage. Es wird zu einer wachsenden Konfrontation zwischen

Eurasien und dem Westen kommen.

Dugin ist ein radikaler Antiwestler. Der Westen ist für ihn "das absolut Böse".

Für diesen Philosophen ist der eurasische Gedanke ein grundlegender in allen russischen

Geschichtsepochen, also auch heutzutage. Es wird zu einer wachsenden Konfrontation zwischen

Eurasien und dem Westen kommen.

Was will Putin nun? Er verfolgt:

1. einen imperialen und konservativen Imperialismus;

2. ein eurasisches Imperium auf der Grundlage einer eurasischen geopolitischen Konzeption;

3. ein kontinentales Europa der Konservativen und Christlichen unter der strategischen

Kontrolle Russlands;

4. eine grundsätzlichen Realismus. der die Idee eines über den Staaten stehenden Rechts

ablehnt.

Wie soll dieses eurasische Imperium aussehen?

Putin - so Dugin - hängt nicht dem Gedanken an, die "slawischen Brüder" zu versammeln. Bulgaren,

Serben, Tschechen will er nicht einladen.

Dieses eurasische Imperium soll nicht auf einem christlich-orthodoxen Fundament ruhen. Die

Russische Föderation ist multikonfessionell. Die Muslime sollen nicht verloren gehen.

Es kann auch - drittens - nicht das Ziel sein, alle Russen bzw. Russischsprechenden zu vereinen weil, es in vielen Staaten ausgeschlossen ist, etwa wegen der NATO-Zugehörigkeit der baltischen Länder.

Wo liegen die geistigen Wurzeln der eurasischen Idee?

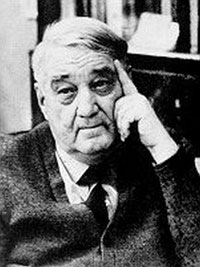

Lew GUMILJOW (1912 - 1992), Historiker und Ethnologe, war Vertreter der eurasischen

Bewegung. Der eurasische Raum umfasst für ihn Russland und Zentralasien. Eine multiethnische

Superkultur entsteht und ein russischer Führer Ist Verwalter dieses Imperiums. Er kann sich

auf "die innere Energie" des russischen Volkes stützen. In den 30er Jahren des

20sten Jahrhunderts entstand diese Ideologie, die heute große Popularität genießt. Programm

war auch immer die Kritik am arroganten Europazentrismus.

Lew GUMILJOW (1912 - 1992), Historiker und Ethnologe, war Vertreter der eurasischen

Bewegung. Der eurasische Raum umfasst für ihn Russland und Zentralasien. Eine multiethnische

Superkultur entsteht und ein russischer Führer Ist Verwalter dieses Imperiums. Er kann sich

auf "die innere Energie" des russischen Volkes stützen. In den 30er Jahren des

20sten Jahrhunderts entstand diese Ideologie, die heute große Popularität genießt. Programm

war auch immer die Kritik am arroganten Europazentrismus.

Jetzt, z.B. Im Dezember 2013, spricht Putin von der Entwicklung Sibiriens und des russischen

Fernen Ostens als einer nationalen Aufgabe im 21. Jahrhundert. Das schließt eine

orientalische Wende Richtung China ein. Und: Putin will 2015 eine

"Eurasische Union", d.h. er will eine "Eurasische Wirtschaftsunion". Erste Mitglieder sind

Weißrussland und Kasachstan. Beteiligt werden sollen Kirgisien und Armenien. Die Ukraine soll

enger angebunden werden. Die Exportwege für das russische Gas nach China sind schon

vereinbart.

Waren die Ideen Gumiljows im 20. Jahrhundert entwickelt worden, so ist Alexander PROCHANOW -

Jahrgang 1938 - als Schriftsteller und Journalist heute aktiv und präsent. Er gründete die Zeitung "Sawtra" ("Morgen"), ein extrem antiwestliches und ultrakonservatives Blatt. Als Journalist ist er im Fernsehen ständiger Gast. Er propagiert das sog. "Fünfte Imperium" oder. auch die "russische Idee".

Jahrgang 1938 - als Schriftsteller und Journalist heute aktiv und präsent. Er gründete die Zeitung "Sawtra" ("Morgen"), ein extrem antiwestliches und ultrakonservatives Blatt. Als Journalist ist er im Fernsehen ständiger Gast. Er propagiert das sog. "Fünfte Imperium" oder. auch die "russische Idee".

Sie beruht auf drei Grundsätzen:

1. "Russland ist ein Imperium, dessen Grenzen atmen";

2. Russland hat immer "der Idee einer göttlichen Gerechtigkeit gehorcht". Zwischen Ost und

West besteht nicht nur ein strategischer, sondern auch ein spiritueller Gegensatz;

3. Die konservativen Werte stehen dem westlichen Materialismus frontal entgegen, z.B. im

Verständnis von Familie Individuum. Natur. Zwei feindliche Lager stehen sich gegenüber. Sogar

von einem neuen Weltkrieg wird gesprochen.

Die Hinwendung nach Indien und China ist auch bei Prochanow immer wieder Thema.

Zum Schluss sei Iwan ILJIN (1883 - 1954) vorgestellt. Seine Gedanken finden sich in

Putins Reden immer wieder.

In den 20er Jahren emigrierte Iljin nach Paris. Hier erschien 1956 seine Sammlung

programmatischer Aufsätze. 1993 wurde sie neu aufgelegt unter dem Titel "Unsere Aufgaben".

Daraus zitiert Putin, und diese Aufsätze sind Pflichtlektüre in der Ausbildung höherer

Offiziere der russischen Armee.

Iljin ist Antikommunist. Er lehnt jeden Totalitarismus ab, ob von links oder von

rechts. Er träumt von einer "demokratischen Diktatur", einer "nationalen

Diktatur". Der Weg der westeuropäischen Demokratie, der formalen Demokratie - wie er sie

nennt - lehnt er ab.

Weitsichtig beschreibt er die Zeit nach dem Zusammenbruch des Kommunismus: Einige Jahre

werden chaotisch sein. Es wir zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen, und von

ausländischen Mächten werden Abspaltungsbemühungen unterstützt werden. Wahlen werden seiner

Meinung nach keine entscheidende Rolle mehr spielen.

Iljin beschreibt genau, wie er sich einen Führer vorstellt. Dieser Führer weiß, was zu tun

ist, er dient, statt Karriere zu machen; er kämpft, statt nur Statist zu sein; er schlägt den

Feind, statt nur zu reden; er lenkt, statt sich vom Ausland kaufen zu lassen.

Iljin und Putin haben das Ziel, Russland zum Anziehungspunkt für alle Antimaterialisten in

aller Welt zu machen.

Seit seiner Rückkehr ins Präsidentenamt 2012 hat Putin wiederholt deutlich auf Iwan Iljin

verwiesen, so z.B. am 12. Dezember 2013 zum 20. Jahrestag der russischen Verfassung. In seiner

Siegesrede am 18. März 2014 beschreibt Putin Russland so: Russland wird vom Westen in die

Ecke gestellt; es wird missachtet. Aber Russland wird seine eigene kulturelle Entwicklung

nehmen. Die russische Zivilisation entwickelt sich nach ihrem eigenen spezifischen Code.

Soweit die Darstellung der Gedanken, die das politische Handeln Putins beeinflussen. Wenig optimistisch scheint für uns der Blick in die Zukunft. Zum Schluss soll der Versuch unternommen werden, das Dargestellte einzuordnen.

1. Immer gab es in der russischen Geschichte Epochen, in denen entweder die sog. Westler

oder die sog. Slawophilen das Sagen hatten. Augenblicklich dominieren die Slawophilen. Ihre

Überlegungen basieren auf folgenden Grundüberzeugungen:

Zum einen ist Russland von einem eigenen russischen Geist durchdrungen, der sich auf seine

Vollendung hin entfaltet. Als Beispiel für diese Grundhaltung gilt den russischen Denkern der

deutsche Idealismus, und zwar der deutsche Philosoph Hegel. Er hatte für die Menschheit eine

Vollendung vorausgesehen, indem sich der sog. Weltgeist vollendet. Die russischen Philosophen

dachten das auf den russischen Geist um. Zu dem gehörten für sie eine religiöse

Weltsicht, weiterhin die sog. Volkstugenden und nicht zuletzt eine eigene soziale Organisation

des russischen Gemeinwesens.

Im klaren Gegensatz dazu dachten die sog. Westler. Ihre Überzeugung bestand darin, dass

Russland ein Teil Europas ist. Zudem kämpften sie gegen imperiale Willkür und die

Leibeigenschaft. Sie lehnten die Zensur ab. Und sie sahen Russland nicht nur durch eine

orthodoxe Identität geprägt.

In der augenblicklichen Situation haben die Slawophilen die Oberhand. Wie sich die Situation

nach einem Abtritt Putins von der politischen Bühne darstellen wird, bleibt abzuwarten.

2. In der augenblicklichen politischen Situation scheint der Gräben zwischen Russland und

Europa immer tiefer zu werden. Die Entfremdung nimmt zu. Die Slawophilen dominieren in

Russland. Der Westen reagiert zunehmend ablehnend. Ein Blick in die Geschichte könnte

optimistisch stimmen.

Zur Zeit der Hanse gab es über 400 Jahre rege Handelsbeziehungen zwischen Russland und dem

Westen. Und das war zu einer Zeit, während der es eine der striktesten politischen

Abschottungen Russlands von Europa gab. Handel verbindet eben. Und in unserer Zeit ist

Globalisierung unausweichlich in Europa und in Russland angesagt. Diejenigen, die das

verstanden haben, sehen Handelssanktionen äußerst kritisch.

3. Warum spielte der Westen den Slawophilen in die Hände? Es gab politische Kräfte in Europa und in Russland, die eine politische und ökonomische Annäherung und Zusammenarbeit nicht wollten. Das politische Sagen hatten die Bremser. Die Westler auf beiden Seiten hatten das Nachsehen. Sie sitzen heute nicht an den Schalthebeln der Macht.

Geschichte, Gegenwart und Zukunft sollten wir vom Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft nicht aus den Augen verlieren. Eine Partnerschaft zwischen Neussern und Pskowern, das Arbeiten an gemeinsamen Projekten haben wir immer im Blick. Wir hoffen, dass uns die Politik in dieser Arbeit nicht in den Arm fällt.

Dr. D. Weißenborn, August 2014