Pskower Ikonen Part 2

Für uns im Westen Europas ist eine Ikone eine Zumutung, so das Urteil eines befreundeten

orthodoxen Priesters. In Osteuropa sind Ikonen die legitime Darstellung biblischer Gestalten.

Beispielsweise Christus oder die Mutter Gottes werden in den Ikonen nach festen Regeln gemalt;

die Russen sagen "geschrieben". Die reichen Jahrhunderte zurück nach Byzanz - später

Konstantinopel, heute Istanbul. Diese strengen Vorschriften lagen den meist geistlichen

Ikonenmalern schriftlich vor. Danach mussten sie sich richten, Priester urteilten streng, ob

eine Ikone gelungen war oder nicht. Erst wenn sie zu einem Ja kamen, wurde die Ikone geweiht.

Sie wurde zu einem Bestandteil der Liturgie im orthodoxen Gottesdienst.

Im Westen Europas dagegen waren die Gläubigen an lebensnahe Darstellungen der biblischen

Gestalten gewöhnt. Nicht selten nahmen sich die Maler Gesichter und Gestalten aus ihrem Alltag

zum Modell. Die Ikone in ihrer Ausführung also eine Zumutung für uns Westler? Ja, wenn wir an

individuelle Antlitze in religiösen Bildern gewöhnt sind, dann wirken festgelegte Formen fremd

auf uns. Für den orthodoxen Osteuropäer sind individuelle Züge in einer Ikone nicht möglich.

Die Ikone ist ein Tor ins Jenseits. Nicht selten dient der goldene Hintergrund diesem Zweck.

Griechen waren in der Mehrzahl die Ikonenmaler. Sie arbeiteten in Byzanz und weiteten ihre

Tätigkeit von dort nach Norden aus, denn die slawischen Herrscher hatten sich, bisher Heiden,

für das orthodoxe Christentum entschieden und luden die griechischen Maler ein.

In Kiew, der Hauptstadt der sog. Kiewer Rus - der Keimzelle Russlands - fassten sie Fuß und

wanderten weiter nach Norden in Fürstentümer wie Novgorod. Nicht weit von diesem Zentrum im

Nordwesten Russlands liegt Pskow, unsere russische Partnerstadt, Oft wird sie als die kleine

Schwester von Novgorod bezeichnet. Nicht selten wurde Pskow, diese Grenzstadt im Westen

Russlands, von den sog. Lateinern, den Katholiken, den Nicht-Orthodoxen überfallen. Tapfer

trotzten die Pskower diesen Übergriffen. Man stand treu zu seinem orthodoxen Glauben. Noch

heute gilt Pskow als unerschütterliches Bollwerk des orthodoxen Glaubens, den die Russen als

den rechtgläubigen bezeichnen im Gegensatz zu Katholizismus und Protestantismus. In den

Pskower Kirchen und Klöstern waren, wie überall, die Ikonen fester Bestandteil der Ausstattung

des Kirchenraumes. Und: Es entwickelte sich eine eigenständige Pskower Ikonen-Malschule.

Trotzig wie der wehrhafte Glaube kamen auch die Pskower Ikonen daher. Natürlich waren auch

die Pskower Maler den strengen Regeln unterworfen.

Trotzdem zeigten sich ihre biblischen Gestalten robust, dynamisch und ausdrucksvoll in der

Farbigkeit.

Russische Kunsthistoriker erkannten erst recht spät den eigenständigen Charakter der Pskower

Ikonen. Das war in den zwanziger und dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Heutzutage

gibt es keinen Zweifel mehr an der Eigenständigkeit der Pskower Schule. Ihre Zeit lässt sich

recht genau eingrenzen. Sie reicht vom 12. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. 1510 geriet

Pskow unter die Herrschaft Moskaus, das sich zum Zentrum Russlands entwickelt hatte. Die

besetzten Fürstentümer verloren ihre politische und künstlerische Selbstständigkeit.

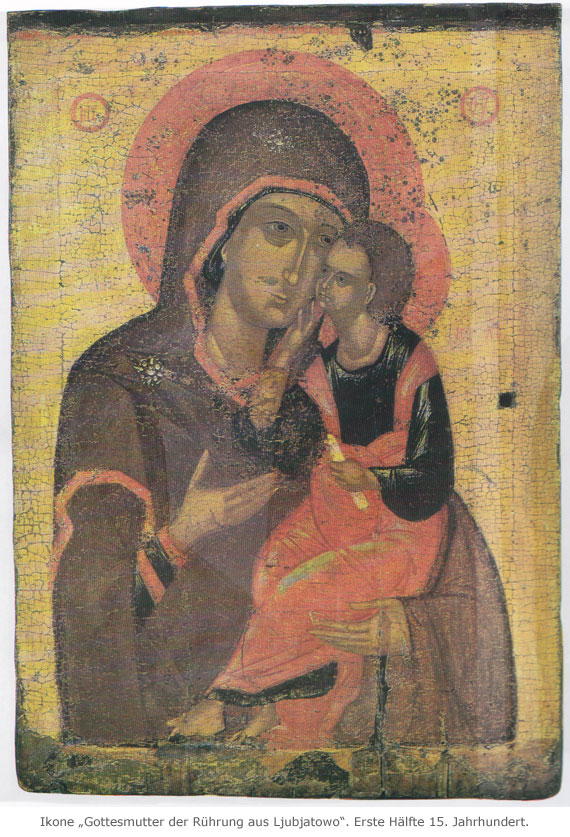

Zwei Ikonen sollen vorgestellt werden, die charakteristisch sind für die Pskower

Ikonen-Malschule: Höllenfahrt mit auserwählten Heiligen (Ende 15. Jahrhundert) und

Gottesmutter der Rührung aus Ljubjatowo (erste Hälfte 15.Jahrhundert).

Typisch für Pskow: Das Dogma der Auferstehung wird sehr anschaulich mit einer Vielzahl von

Figuren illustriert. In der Deesis-Gruppe steht Nikolaus im Zentrum. Engel nehmen Satan

gefangen und geißeln ihn. geharnischte Engel stehen am Gipfel der Mandorla. Die Hölle ist eine

Stadt mit Festungstürmen. Die Gesichter sind konzentriert und gespannt, z.B. Verzweiflung und

Hoffnung auf Errettung in Evas Gesicht.

Typisch für Pskow: Das Dogma der Auferstehung wird sehr anschaulich mit einer Vielzahl von

Figuren illustriert. In der Deesis-Gruppe steht Nikolaus im Zentrum. Engel nehmen Satan

gefangen und geißeln ihn. geharnischte Engel stehen am Gipfel der Mandorla. Die Hölle ist eine

Stadt mit Festungstürmen. Die Gesichter sind konzentriert und gespannt, z.B. Verzweiflung und

Hoffnung auf Errettung in Evas Gesicht.

Typisch für Pskow: Flächige Malerei mit klaren Umrissen. Nachdenkliche Gestalten in warmen

Farbtönen: orangerot, kirschrot, gelb, blau. Gelängtes Gesicht der Gottesmutter mit gerundeter

Nasenspitze.

Typisch für Pskow: Flächige Malerei mit klaren Umrissen. Nachdenkliche Gestalten in warmen

Farbtönen: orangerot, kirschrot, gelb, blau. Gelängtes Gesicht der Gottesmutter mit gerundeter

Nasenspitze.

Dr. D. Weißenborn, Januar 2015