Wohnen und Leben in alten Pskower Kaufmannshäusern

Ein Bericht zum Vortrag von Dr. Dieter Weißenborn

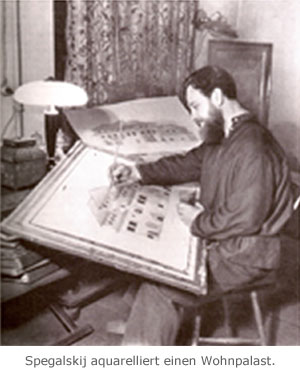

Juri Pawlowitsch Spegalskij (1909 – 1969) war Pskower von Geburt und von Beruf

gelernter Maurer, studierter Ingenieur und Maler mit Doktortitel.

Juri Pawlowitsch Spegalskij (1909 – 1969) war Pskower von Geburt und von Beruf

gelernter Maurer, studierter Ingenieur und Maler mit Doktortitel.

Ihm ist es zu verdanken, dass die Pskower Bürgerhäuser des 17. Jh. nicht in Vergessenheit

gerieten. Das waren Häuser - man kann durchaus von Wohnpalästen sprechen - von Pskower

Kaufleuten, die durch Handel mit dem Baltikum und darüber hinaus sehr reich geworden waren.

Juri Spegalskij, bekennender Heimatfreund von Jugend an, hat in seiner Tätigkeit als

Restaurator in Diensten des Pskower Museums über 50 dieser Wohnpaläste – russisch:

Palati – aus Schutt und Asche der Kriegszerstörungen wieder aufgefunden, dokumentiert

und teils auch rekonstruiert.

Sein Hauptverdienst bestand darin, dass er mit bestem fachlichen Können ausgestattet, die

ehemaligen Standorte dieser großen Gebäudekomplexe vermessen hat und in Ausschnittsplänen

kartographisch festgehalten hat.

Doch dabei blieb es nicht. Wenn der Architekt Spegalskij seine Arbeit getan hatte, setzte er

sein Können als Maler ein. Es blieb nicht bei Architekturskizzen, sondern Schwarz-Weiß-

Zeichnungen und Aquarelle ließen die Prachtbauten vor den Augen der Betrachter wieder lebendig

werden.

Ein anschauliches und wohl auch das prominenteste Bauwerk ist der Pogankin-Palast, genannt

nach seinem Besitzer, einem reichen Pskower Kaufmann. Er hatte sein Geld durch den Handel mit

Leinen, Hanf und Tuchen gemacht. 50 Geschäfte nannte er sein Eigen, aber auch eine Gerberei,

einen Steinspeicher und anderes mehr. Es gehört in dieser Zeit, dem 17. Jh. dazu, dass ein

solcher Mann auch gewählter Stadtvertreter war, Chef der Stadtbank und Haupt des Zollamtes.

Das Geld sprudelte also aus verschiedensten Quellen.

Diesen Bau – auch die Gemächer der Pogankins genannt – nahm Spegalskij genau unter

die Lupe. Zwei Ergebnisse sind von großer Bedeutung für die Bauforschung: Spegalskij fand

heraus, dass auf zwei Steinetagen ein hölzerner Aufbau saß. Diese Holzetagen sahen sehr

schmuck aus. Sie krönten die nüchternen, zweckmäßigen Steinetagen. "Im Holz" wohnte die

Familie, denn die Russen mutmaßten, dass Stein "den Körper aussauge". Von Holz umgeben, lebe

man gesünder, hieß es.

Warum baute man dann überhaupt in Stein? Nun, der Zar hatte in einem Erlass befohlen, dass

Wohlhabende in Stein zu bauen hätten. Die Regierung in Moskau wollte nicht immer wieder von

verheerenden Bränden in den Städten aufgeschreckt werden. Moskau war immerhin mehrmals

abgebrannt, solange nur in Holz gebaut wurde und die Häuser eng an eng standen.

Warum baute man dann überhaupt in Stein? Nun, der Zar hatte in einem Erlass befohlen, dass

Wohlhabende in Stein zu bauen hätten. Die Regierung in Moskau wollte nicht immer wieder von

verheerenden Bränden in den Städten aufgeschreckt werden. Moskau war immerhin mehrmals

abgebrannt, solange nur in Holz gebaut wurde und die Häuser eng an eng standen.

Zurück nach Pskow. War der Stein bisher dem Kirchenbau vorbehalten, so durfte er jetzt auch

für weltliche Bauten verwendet werden. Die reichen Kaufleute nutzten diese Möglichkeit

reichlich, denn ihr Prestige stieg im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar. Die Hintertür

für gesundes Wohnen hielt man sich offen in den oberen hölzernen Wohnetagen.

Sie entdeckt zu haben, ist das eine Verdienst des akribisch arbeitenden Architekten

Spegalskij. Ein anderer Erfolg ist die Entschlüsselung der Eingänge in diese Wohnpaläste. Sie

lagen immer im Innenhof und eine steile, breite Steintreppe führte in die erste Etage. Hier

lagen die Empfangsräume, die Speisesäle und die großen Räume für Folklore, Tänze und Spiele.

Der Innenhofcharakter diente der Sicherheit. Pskow war immer Grenzstadt und niemals sicher vor

feindlichen Attacken.

Die steile Treppe, die man als Gast emporsteigen musste, kostete schon einmal Kraft, und

beeindruckt war man auch, wenn man oben am Treppenabsatz den Hausherrn stehen sah, der

gelassen auf die Gäste herunterschauen konnte.

Diese Struktur eines Wohnpalastes fand Spegalskij an allen anderen von ihm aufgespürten

Palästen.

Der Pogankin-Palast bleibt für den Pskow-Besucher jedoch der eindringlichste, weil er auch

heute noch Bestand hat. In ihm ist das Pskower Museum untergebracht. Wenn man als

Museumsbesucher die Kunstschätze genossen hat, sollte man sich einen zweiten Durchgang

gönnen und das Gebäude als den Wohnsitz eines reichen Pskower Kaufmanns des 17. Jh.

erleben.

Übrigens: Der Palast der Menschikows, einer anderen Pskower Kaufmannsfamilie des 17. Jh.,

wurde – wie es heißt – von einem Moskauer Investor erworben und in ein Hotel mit

verschiedenen Restaurants umgewandelt. Und das geschah denkmalgerecht im alten Stil. Auch hier

klimmt man eine steile Treppe empor, um es sich dann in großzügigen Gasträumen in altem

Gemäuer gut gehen zu lassen.

Viele Einrichtungsgegenstände in den restaurierten Räumen sind alt oder getreu der alten

russischen Volkskunst nachempfunden.

Auch hier kann Spegalskij Pate stehen. Bei seinen Forschungen fand er im Kulturschutt Kacheln

von alten Kachelöfen bis hin zu Resten alter Ikonenschränke. Ein solcher Ikonenschrank

– auch Kiot genannt – befand sich in repräsentativen Räumen und reichte vom Boden

bis zur Decke.

Der wirtschaftliche Aufschwung und der Bauboom in Pskow zu Beginn des 17. Jh. hat erstaunliche

Parallelen zu Neuss.

Beide heutigen Partnerstädte mussten am Ende des 16. Jh. herbe Schläge erdulden. In den

1580-er Jahren stand ein 100.000 Mann starkes polnisches Heer vor Pskow. Das Kriegsglück

wechselte häufig. Und die Stadt Pskow war am Ende verwüstet.

In den 1580-er Jahren eroberten die Truchsessischen Neuss und ein verheerender Brand gab der

Stadt den Rest. Erst Anfang des 17. Jh. ging es auch in unserer Stadt wieder bergauf.

Das ist wahrlich eine Duplizität der Schicksalsschläge, die beide Städte erlitten und

verkraften mussten.

Text: Dr. D. Weißenborn